世界で発生する地震のうち約20%が日本で発生しているといわれています。また、大雨や強い台風が増え、雨風による被害によりライフラインが寸断されることも少なくありません。

浄水場や水道管などの水道施設が被害を受けると、お客さまに水道水を配水できなくなることもあります。上下水道局は水道施設への被害と市民生活への影響を最小限に抑えるため、次のような取り組みを行っています。

災害が発生した際、水道施設が被害を受けると、断水などの被害が生じる恐れがあります。

1.水道管路の耐震化

平成10年度以降、災害に強い耐震管を本格的に採用しています。

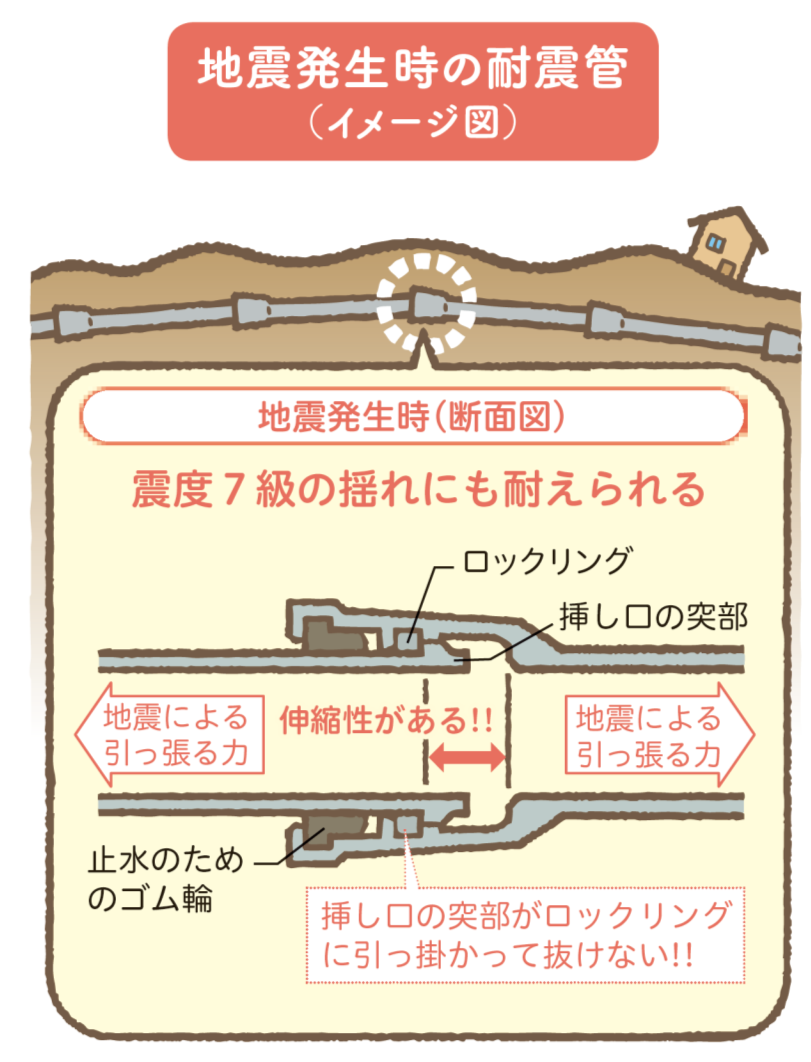

耐震管とは

耐震管とは、地震の際でも継ぎ目の接合部分が抜けない構造となっている管のことをいいます。

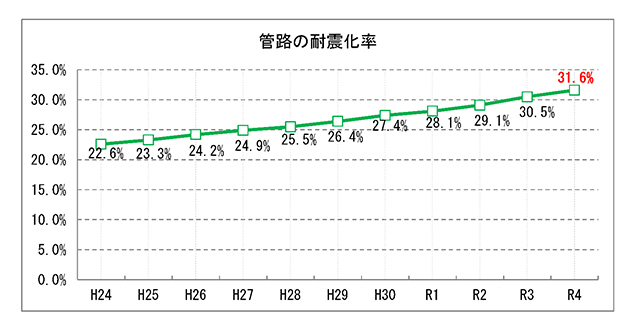

●盛岡市の管路の耐震化率

| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和6年度 (目標) |

|

| 管路の耐震化率 | 29.1% | 30.5% | 31.6% | 34.6% |

※耐震化率とは、ダクタイル鋳鉄管の耐震継手(GX、NS、S、SⅡ、S50形)、溶設鋼管、高密度ポリエチレン管などの耐震管が、管路全体に占める割合をいいます。

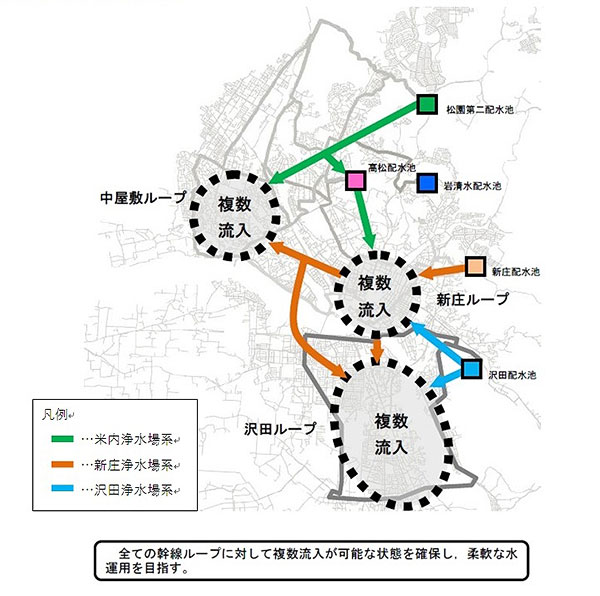

2.バックアップ機能の強化(配水系統の二重化)

~バックアップ機能とは?~

(1)隣り合う配水系統と水が融通できるように、相互の連絡管を整備します。

■各浄水場間の幹線連絡計画

(2)周辺の水道事業体と連携を強化し、緊急時には市域を超えたライフラインの確保を図ります。

■連絡管整備済箇所

【担当】上下水道局水道建設課、浄水課

3.災害対応力の強化

災害時に迅速かつ的確な対応が取れるよう、上下水道局災害対策マニュアルを整備するとともに、毎年、市の総合防災訓練に参加しています。

4.米内浄水場への高圧電源車の配備

平成23年3月に発生しました東日本大震災において、盛岡市では約30時間に及ぶ大規模停電の結果、約3万世帯に断水が生じました。

その教訓を生かし、米内浄水場に高圧電源車を配備するとともに、各ポンプ場の電気設備を整備しています。

【担当】米内浄水場

甚大な被害を受けた被災地を支援するため、上下水道局では継続して職員を派遣し、水道・下水道の復旧業務などに取り組んでいます。

2011年4月3日 応急給水の様子

(釜石市)

2011年5月14日応急給水の様子

(大船渡市)

2011年5月10日応急復旧作業の様子

(大船渡市)

2011年5月17日応急復旧作業の様子

(大船渡市)

陸前高田市で被災地支援を行った職員の体験談を掲載します。

●体験談「被災地派遣を経験して ~私たちにできること~」 (PDF 16KB)

【担当】経営企画課